金属への穴あけ・固定ガイド【完全版・初心者向け】

金属に穴を開ける――そう聞いた瞬間に「お、ついに俺も“金に属する人間”、大金持ちデビューか!?」と一瞬テンション上がりました。……でも現実はただの鉄板。財布の厚みは増えず、ビットの消耗だけが増えます。どうも、マヤキータです。

実際、金属に穴を開ける作業はDIYの中でも難易度が高め。木材や石膏ボードより硬く、摩擦熱も大きく、ビットの寿命も短くなりやすいのが特徴です。だからこそ正しい工具と正しい手順を知っていれば、初心者でも安全にチャレンジできます。

この記事では「金物の穴あけと固定」に特化して、初心者が押さえておくべき基本を解説します。

【作業前の注意】

・穴をあけたりする時は保護メガネと手袋を着用してください。

・下地や配線を事前に確認してから穴あけを行いましょう。

・無理な姿勢や過度な力をかけないよう注意してください。

・電動工具を使う時、コードやバッテリーに異常がないか使用前点検を行ってください。

・粉じんが出る作業ではマスクを着用し、周囲に人がいないことを確認しましょう。

金属穴あけの基本ポイント

- 素材の硬さを確認

→ 鉄・ステンレス・アルミなどで難易度が大きく違う。アルミは柔らかいので初心者向き。 - 金属専用ビットを使う

→ 材料別ドリルビット辞書(完全版) を参照 - 潤滑油は必須

→ 摩擦熱を下げ、刃先を長持ちさせる - 低速+一定の押し圧

→ スピードを上げすぎると焼き付いて一瞬でダメになる

材質別おすすめドリルビット比較表(金属用)

金属の種類によって適したドリルビットが異なります。誤ったビットを使うと、ドリルが焼けたり折れたりする原因になるため、素材に合ったものを選びましょう。

| 金属の種類 | 推奨ビット | 冷却 | 特徴・注意点 |

|---|---|---|---|

| 鉄・スチール | HSS(高速度鋼)ビット | ○(切削油を使用) | 汎用性が高く、金属全般に対応。焼き付け防止のため断続的に切削。 |

| ステンレス | コバルトHSS or チタンコートビット | ◎(多めに冷却) | 硬く熱がこもりやすいため低速回転で。摩擦熱により焼けやすい。 |

| アルミ | 鉄工用ビット(HSS) | △(軽くでOK) | 柔らかく削りやすいが、バリが出やすい。強く押し込まない。 |

| 真鍮・銅 | 鉄工用 or HSS | △(軽くでOK) | 柔らかく滑りやすい。ポンチで下穴位置を明確に。 |

| 鋳鉄 | 超硬ドリル | ○(切削油) | もろく欠けやすいため、強く押さず少しずつ削る。 |

| 薄板(アルミ・鉄板など) | ステップドリル | △(軽くでOK) | 1本で複数径の穴をあけられる。バリが出にくく、拡張穴あけに最適。 強く押すと段差部でビットが割れるので注意。 |

🔰 初心者向けポイント:

・金属は「低速+切削油+安定固定」が基本。

・ステンレスや鋳鉄などの硬い素材は熱を持ちやすいため、少しずつ削る。

・ステップドリルは薄板の拡張や既存穴の調整に便利です。

→ 詳しくは 材料別ドリルビット辞書(完全版) をチェック。

穴あけの手順

- 位置決め:ポンチ(尖った工具)で軽くへこみを付ける

- 下穴を開ける:いきなり太い穴を開けず、2〜3mmから段階的に

- 潤滑油を注す:タッピングオイルなどを適宜追加

- 低速で一定の力:切り粉(削りカス)が出るリズムを感じながら進める

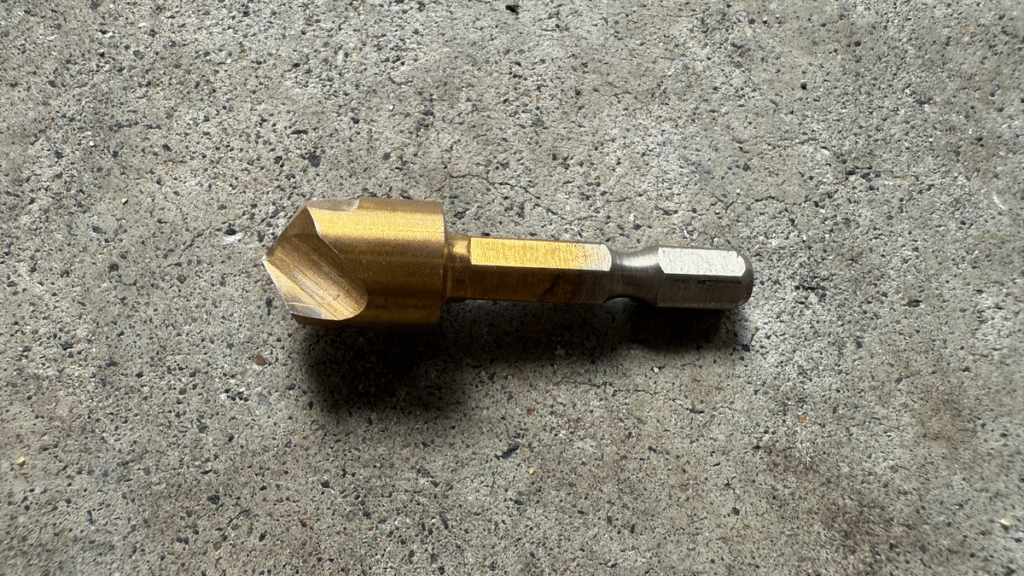

- バリ取り:裏に出るギザギザをヤスリや面取りカッターで整える

固定方法(金属同士・異素材)

1. ボルト+ナット

基本の仕組み

ボルトを穴に通し、ナットを締めて固定する方法。金属同士の接合で最も一般的。

寸法の注意(インチ と ミリ)

ボルトやナットには「メートルねじ(ミリ規格)」と「インチねじ」がある。

→ 見た目が似ていても互換性がないため、必ず規格をそろえる。

ワッシャー(平座金)を使う理由

ナットやボルトの頭が材料に食い込むのを防ぎ、荷重を分散する役割。

ただし「緩み止め効果」は弱い。

スプリングワッシャー(ばね座金)

緩み止め用に使用される。ナットと座面の間で弾力を発揮し、振動での緩みを軽減する。

ただし最近では効果が限定的とされ、ナイロンナットや専用緩み止め剤と併用されることもある。

緩み止めの工夫

- スプリングワッシャーを追加する

- ナイロンナット(セルフロックナット)を使う

- ネジロック剤(ロックタイトなど)を使う

2. ドリルビス(セルフドリリングスクリュー)

- 先端がドリル形状になったネジ。

- 薄い金属なら下穴不要でそのまま打ち込める。

- 厚板では下穴を開けてから使うと確実。

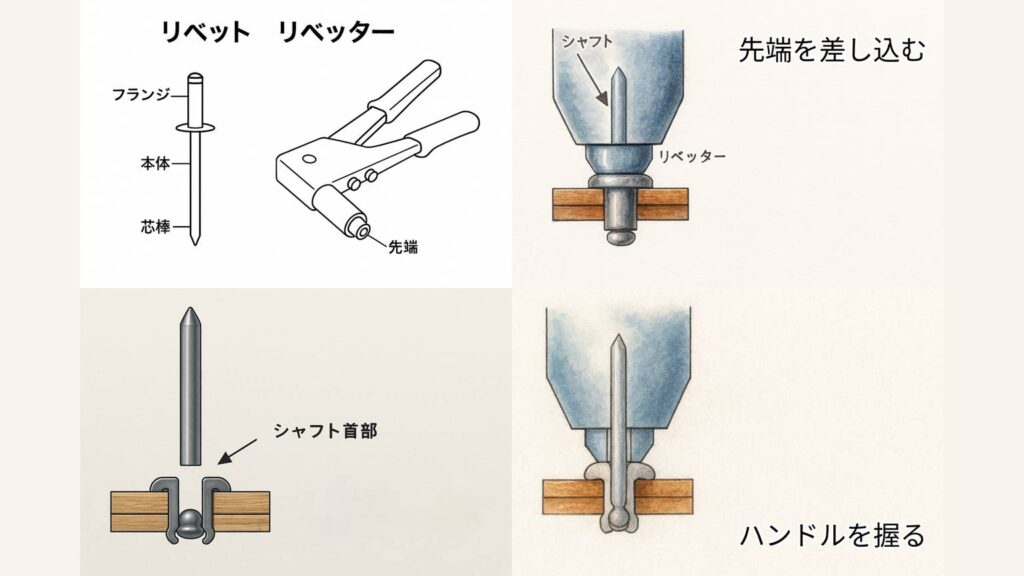

3. リベット(ブラインドリベット)

- 「カシメ」とも呼ばれる。裏に手が入らなくても固定できるのが最大のメリット。

- 2枚の板にフランジより0.1大きい穴をあける。

- フランジ側を穴に入れる。

- リベッター(専用工具)で芯を引き抜くと、金属ピンが広がって抜けなくなる。

- DIYではアルミ製が扱いやすい。

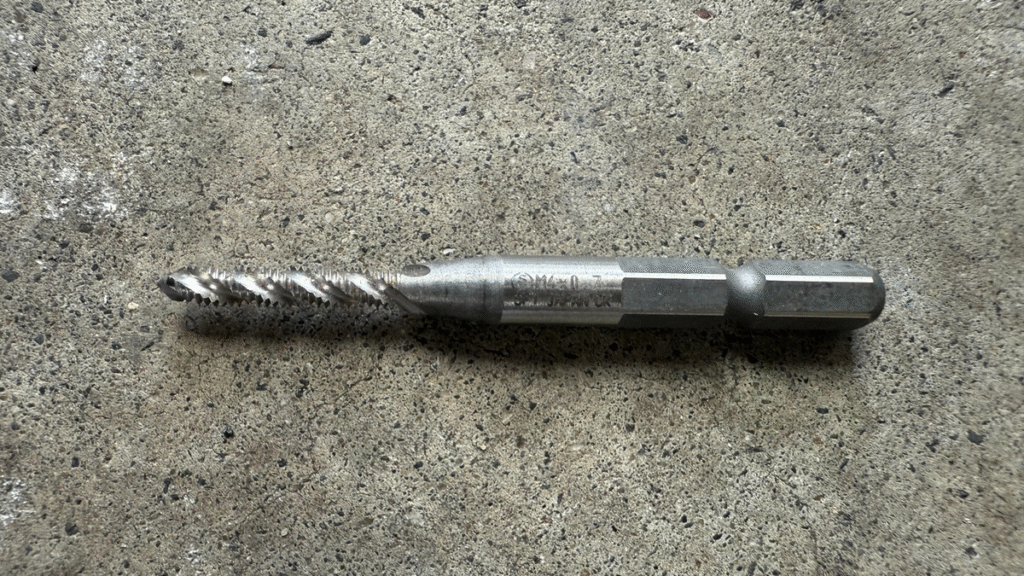

4. タップ(ねじ切り)

- 金属にネジ山を作る工具。

- 板厚 2mm以上 なら実用的に使える。

- 下穴径が重要(例:M6なら5mm下穴など)。

- 潤滑油を差しながら「回して → 半回転戻す」を繰り返すのがコツ。

- 応用

- ネジ穴が潰れた時 → タップで切り直す

- リコイルキットを使えばネジ穴を復旧可能

- オス側(ボルト)のネジ山復活は「ダイス」という道具で対応できる

初心者向け解説

上の板:バカ穴(通し穴)

- ネジ径より少し大きめの穴。ボルトがスルッと通るようにする。

- 例:M6ボルトならバカ穴は6.5mm程度。

下の板:タップ穴(ねじ穴)

- ネジ径に合わせた下穴を開けて、タップでネジ山を切る。

- 例:M6ボルトなら下穴径は約5.0mm。

- 板厚が2mm以上あることが望ましい。

組み合わせ例

- 上の板:バカ穴

- 下の板:タップ穴

→ ボルトを通して下の板に直接ねじ込む。ナット不要でスッキリ固定できる。

使用する電動工具

- ドリルドライバー:初心者向け。小径穴なら十分。

- インパクトドライバー:貫通固定やドリルビスに強い。

- ボール盤(プロ領域):安定・垂直に開けたいときに便利。

インパクトドライバーとドリルドライバーの違い【DIY初心者向け】

注意ポイント

- 金属粉は鋭い! → 保護メガネ・手袋は必須

- ビットは消耗品 → 焼けたり欠けたら交換

- ステンレスや厚鉄板は無理をせず →専門業者に依頼

まとめ

金属への穴あけは「専用ビット+潤滑油+低速」が鉄則。

固定方法も、ボルト・ドリルビス・リベット・タップなど状況に応じて選びましょう。

初心者はまずアルミや薄鉄板から。慣れたらステンレスや厚みのある鉄板にも挑戦できます。

関連記事リンク

- 石膏ボードへの穴あけ・固定完全ガイド

- 木材への穴あけ・固定ガイド

- 材料別ドリルビット辞書(完全版)

- DIY穴あけ・固定の完全ガイド(材料別・目的別)

- コンクリートへの穴あけ・固定

- タイルへの穴あけ・固定

鉄板・アルミなどへの穴あけを実際に行い、ドリルビットの違いや固定のコツを検証しています。